Índice

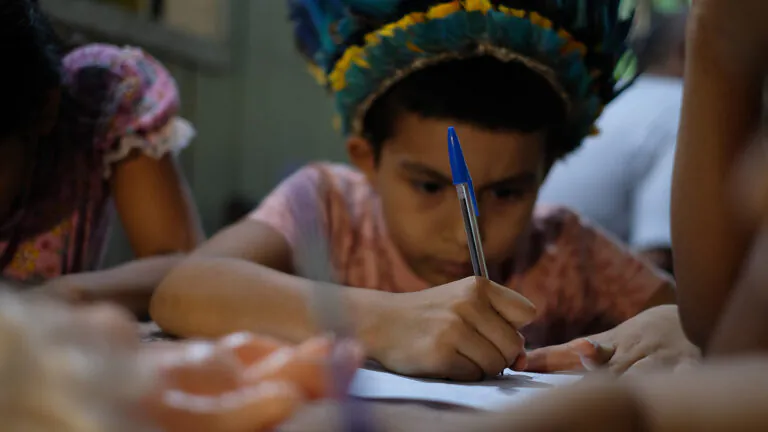

ToggleA alfabetização melhorou entre os povos originários que continuam vivendo nas aldeias, mas ela ainda está bem abaixo da média nacional. No registro acima, aluno da comunidade indígena Beija-Flor, em Rio Preto da Eva, Amazonas (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real/01/03/2022).

O maior salto qualitativo da alfabetização brasileira ocorreu entre os povos que vivem em Terras Indígenas (TIs). Dados do Censo 2022 mostram que essa taxa saltou para 79,2% na população que vive aldeada, um crescimento de 17% em relação ao levantamento anterior, de 2010. Esta é uma boa notícia, já que representa uma redução substancial do analfabetismo. A má notícia é que esse patamar é 5 pontos percentuais inferior entre os indígenas de 15 anos ou mais independente de onde vivem e 13 pontos percentuais abaixo da média nacional (93%).

Há considerações a serem feitas antes de destrinchar esses números. O IBGE considera que um brasileiro está alfabetizado se ele sabe “ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem”. Como atestar essa métrica entre populações que se comunicam de forma predominantemente oral? Não é à toa que no recorte para os indígenas de 65 anos ou mais que vivem em TIs a taxa de analfabetismo chega a 67,9% – e de 49,5% entre os que têm entre 60 e 64 anos.

A alfabetização indígena é uma questão que não é levada a sério no Brasil. A dificuldade da distância, diferenças culturais e de língua, falta de professores indígenas, unidades escolares mal equipadas, entre outros problemas, impedem que o ensino seja um direito assegurado aos povos originários. Para uma população que está distribuída em 4.833 municípios e que já ultrapassou 1,6 milhão de pessoas, as marcas da desigualdade se sobressaem. E elas são de múltiplas ordens.

No Norte, a taxa de alfabetização indígena é de 84,7%, a menor entre todas as regiões. Esse número é pior se for levar em conta apenas aqueles que estão aldeados: 76,9%. Por Estados, Amazonas (-19 pontos percentuais), Acre (-15,8 p.p.) e Pará (-13 p.p.) foram os que mais reduziram o analfabetismo no Brasil na última década. Mas o Maranhão (que faz parte da Amazônia Legal) e o Acre ainda são os campeões do analfabetismo brasileiro.

Se o recorte for por gênero, outras más notícias: as mulheres detêm as maiores taxas de analfabetismo dentro (15,7%) e fora (23,6%) das aldeias, muito abaixo da média do sexo feminino nacional, que é de 6,5%. Houve evolução em relação aos dados do Censo 2010, mas continuam abaixo da média brasileira. A diferença de alfabetização entre homens e mulheres indígenas é maior para quem vive nas TIs, o que mostra que mesmo quando a educação chega elas acabam sendo deixadas para trás.

O IBGE analisou também a variação entre as taxas de alfabetização indígena por municípios e detectou que em 2.081 deles houve melhorias nesses indicadores. O problema é que em 999 cidades brasileiras a diferença entre as taxas de alfabetização indígena com o total da população é superior a mais de 50 pontos, mostrando o abismo que há entre essas duas realidades.

O município de São Gabriel da Cachoeira (AM), que possui a maior população indígena do País (67.941), registra uma taxa de alfabetização de 95,4%. Outros municípios com altas taxas são Alto Alegre (RR) com 95,2% e Uiramutã (RR) com 94,7%. Em 8 TIs (Jarudore, Padre, Jaraguá, Peruíbe, Xapecó, Estação Parecis, Ofayé-Xavante e Muã Mimatxi), todas as pessoas com 15 anos ou mais eram alfabetizadas.

No processo de alfabetização indígena, há realidades muito distintas. A TI Hãm Yîxux, em Minas Gerais, teve a melhor variação entre um Censo e outro. Em 2010, apenas 13,3% de sua população era alfabetizada, enquanto em 2022 esse número saltou para 89,9%. Já o povo Yanomami viu essa taxa variar de 15,9% para 26,78% entre os dois períodos censitários.

A TI Yanomami, maior do País e com uma área de 9,5 milhões de hectares, só pode ser recenseada graças a uma operação especial empreendida pelo IBGE e apoio de outros órgãos governamentais. Distribuídos entre os Estados de Amazonas e Roraima, eles só puderam ser localizados porque os recenseadores recorreram a barcos, caminhadas na selva acompanhados de guias indígenas, transporte aéreo, inclusive caronas. Povo de grande mobilidade territorial, recensear os Yanomami exigiu dos pesquisadores permanecerem dias nas comunidades, sem acesso à comunicação. Eles só eram monitorados por aparelhos satelitais. Sem a referência de fronteiras entre países, o Censo 2022 captou até a presença de indígenas vindos da Venezuela que estavam no território brasileiro.

Registros de nascimento

Outros dois indicadores apresentados nessa divulgação do Censo 2022 miram a população indígena. Uma delas está indiretamente relacionada à educação indígena, que são os dados de registros de nascimento. O Brasil possui 206.667 crianças indígenas com menos de 1 ano e 337.444 com idade entre 1 e 5 anos. E é na região Norte que se concentra a maioria das crianças indígenas com até 5 anos, com 115.263 menores de 1 ano e 190.888 entre 1 e 5 anos.

Alto Alegre, em Roraima, é o município brasileiro com o maior número de crianças sem registro de nascimento, um problema de maior incidência na região Norte. São 2.001 indígenas sem direito a um documento de identidade. Nesse ranking, Amajari (RR), com 1.175 crianças, e Barcelos (AM), com 706, vêm em seguida. Em comum: eles compõem a TI Yanomami.

Se somar as cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM), com 699 crianças, Uiramutã (RR), com 448, Iracema (RR) com 331 e Humaitá (AM), com 269, chega-se à metade das crianças indígenas de 5 anos ou menos que não possuem registro de nascimento. Dos dez municípios com as maiores quantidades de crianças indígenas sem documento de identidade, oito são do Amazonas.

Características do domicílio

Dos 72,4 milhões de domicílios particulares ocupados no Brasil, 630.428 têm pelo menos um morador indígena nele (0,87% da amostra). Nessas habitações, a média de moradores é maior que a nacional, em torno de 3,64 pessoas – ante a geral de 2,79 pessoas. Mas na região Norte essa concentração é ainda maior: 4,53 pessoas.

O IBGE detectou que 91,9% dos indígenas (1.631.804 pessoas) vivem em casas, inclusive nas TIs. Já o maior percentual dos que vivem em habitações indígenas sem paredes ou malocas é localizado nas terras indígenas, por obviedade, com um índice de 8,2% (52.249 moradores). É no Mato Grosso, onde está o Parque do Xingu, que há maior concentração de habitações indígenas ou malocas em todo o Brasil, seguido de Amazonas e Roraima. Já o município recordista de moradias nessas condições é Alto Alegre, em Roraima, na TI Yanomami.

Mesmo que a grande maioria viva em domicílios particulares permanentes, na nomenclatura adotada pelo IBGE, a precariedade das moradias dos indígenas é maior na região Norte, onde 76% de seus habitantes convivem com algum tipo de deficiência no saneamento básico. No Acre, por exemplo, esse índice é maior: 89,1%.

Nas TIs, essa situação é ainda mais grave, já que 93,8%, ou 120.394 domicílios onde vivem 545.706 indígenas, são obrigados a enfrentar condições inadequadas de saneamento básico (água, esgoto, lixo). O que os pesquisadores do IBGE encontraram dentro das TIs é que a água não chega por uma rede geral de distribuição, como a maioria dos brasileiros que vivem nas cidades é abastecida. Nas 472 TIs analisadas nesse estudo do Censo 2022 divulgado nesta sexta-feira (4), 232 (40,4%) apresentavam metade ou mais das moradias sem acesso à água encanada. Isso significa que são os indígenas os que mais sofrem nos períodos de estiagem.

O Brasil possui 77,4% dos domicílios com destinação adequada de esgoto para uma rede geral coletora, mas isso está longe de ser uma realidade para os povos indígenas. Apenas 44,8% deles contam com formas de escoar o esgoto, e com o agravante de ser destinado para fossa rudimentar, buraco, vala, rio, córrego ou mar. Pouco mais da metade (55,3%) da população indígena tem condições de dar a correta destinação para o lixo, já que eles não contam com esse atendimento em suas moradias – como contraste, 90,9% do restante da população brasileira conta com esse serviço.

Para garantir a defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, a agência de jornalismo independente e investigativa Amazônia Real não recebe recursos públicos, não recebe recursos de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com crime ambiental, trabalho escravo, violação dos direitos humanos e violência contra a mulher. É uma questão de coerência. Por isso, é muito importante as doações das leitoras e dos leitores para produzirmos mais reportagens sobre a realidade da Amazônia. Agradecemos o apoio de todas e todos. Doe aqui.

Republique nossos conteúdos: Os textos, fotografias e vídeos produzidos pela equipe da agência Amazônia Real estão licenciados com uma Licença Creative Commons – Atribuição 4.0 Internacional e podem ser republicados na mídia: jornais impressos, revistas, sites, blogs, livros didáticos e de literatura; com o crédito do autor e da agência Amazônia Real. Fotografias cedidas ou produzidas por outros veículos e organizações não atendem a essa licença.

As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.

Ver post do Autor