As mirações de Daiara Tukano

Ver no Amazônia Real

Nascida em 1982 na capital paulista, a artista, curadora e educadora Daiara Tukano descende do clã Erëmiri Hãusiro Parameri, de São Gabriel da Cachoeira (AM), na região do Alto Rio Negro. A família de Daiara Tukano deslocou-se de sua aldeia, no Amazonas, para se juntar em São Paulo ao esforço dos líderes indígenas que lutavam para conquistar direitos na Constituinte. Já na metrópole paulistana, um dos primeiros a tê-la nos braços, recém-nascida, foi o jovem Ailton Krenak. A imensa entourage de família era integrada, entre outros, pelos habituês caciques Mário Juruna e Raoni Metuktire. Hoje, é uma respeitada ativista e intelectual, destaque da arte indígena brasileira, e abre neste sábado (4), às 11 horas, sua primeira exposição individual em prestigiosa galeria de arte de São Paulo.

São Paulo (SP) – A artista, ativista, curadora, educadora e comunicadora Daiara Tukano abre a primeira exposição individual de sua carreira na Galeria Millan (Rua Fradique Coutinho, 1430), batizada de Amõ Numiã, no bairro paulistano da Vila Madalena. O tema comum às obras da exposição é o da origem feminina da criação nas culturas indígenas. Daiara também é, nesse momento, curadora da mostra Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, em curso no Museu da Língua Portuguesa, e foi uma entre os cinco artistas indígenas brasileiros (ao lado de Sueli Maxakali, Jaider Esbell, Uýra e Gustavo Caboco) a ter seus trabalhos expostos na 34ª Bienal de São Paulo, em 2021.

Daiara Hori Figueroa Sampaio, que tem 40 anos e pertence ao povo Yepá Mahsã, mais conhecido como Tukano, afirma que se imiscuir no sistema de arte estabelecido traz uma armadilha: a de eliminar o propósito da arte indígena. É também uma armadilha capitalista, a da exigência contínua. Ela experimenta um sentimento paradoxal nesta primeira incursão ao mundo das galerias: ao mesmo tempo em que tem receio, sonha conseguir levantar recursos para erguer uma maloca às margens do rio Negro que permita à sua família voltar a realizar os ritos dos antepassados livremente.

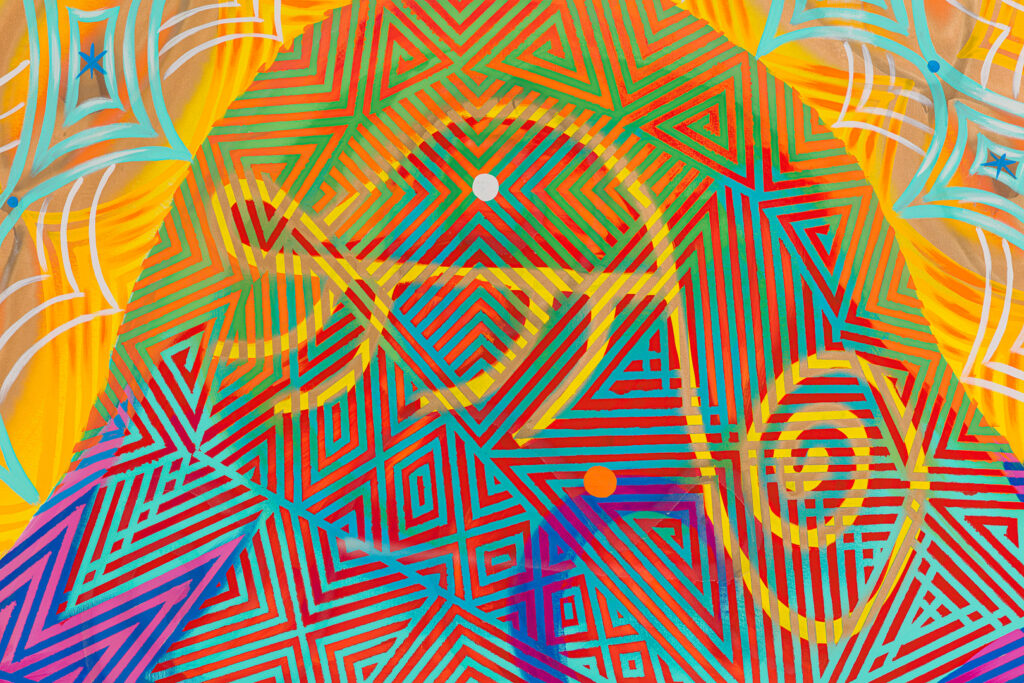

Para a artista, não existe na língua do seu povo um sinônimo para arte e, portanto, ela assume um conceito ancestral para definir o que faz, denominado hori, a “grande linguagem da arquitetura do Universo”, palavra que quer dizer miração. Hori inclui a visão espiritual, da cerimônia, do sonho, presente em todo o mundo à volta, que se manifesta na pintura dos corpos, das cerâmicas, das casas, das cestarias. A artista, que faria uma mediação, concedeu entrevista à Amazônia Real em um ateliê na Barra Funda, onde trabalha na finalização das obras que irão para a galeria, uma delas um painel de quatro metros de altura.

Em 2021, Daiara era companheira de Jaider Esbell (1979-2021), um dos curadores da 34ª Bienal de São Paulo e o maior destaque da arte indígena do País. Duas de obras de Esbell, os trabalhos Carta ao Velho Mundo (2018-2019) e Na Terra Sem Males (2021), foram adquiridas pelo Centre Georges Pompidou (o famoso Beaubourg), de Paris e, no ano passado, o trabalho dele representou o Brasil na Triennnale di Milano e na 59ª Bienal de Veneza. Jaider, que era da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Roraima), morreu precocemente, aos 42 anos. Segundo Daiara, o mote ‘arte indígena contemporânea’ foi forjado e articulado por Jaider como uma provocação. “Eu não gosto, nunca gostei. (…) Sempre fomos contemporâneos, nós sempre estivemos aqui”. Leia a íntegra da entrevista abaixo:

Amazônia Real – A contratação de Sandra Benites, em 2020, como curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo, o Masp, pode ter aberto novos caminhos para a representação indígena no sistema artístico (Sandra, que é Guarani Nhandewa, se demitiu do museu há 6 meses, que agora contratou 3 novos curadores de origem indígena)?

Daiara Tukano – Essa coisa do Masp… É a última instituição que precisa alinhar a maneira de dialogar com os povos indígenas, sabe? No espaço institucional da arte, assim como qualquer outro, existem muitos resquícios dessa prática do paternalismo, de se tratar o indígena como uma pessoa que não tem aptidão para fazer um trabalho profissional; e acho que a experiência da Sandra, pelo que eu acompanhei, de longe, foi muito por aí. Em outras parcerias que fizemos, curadorias que a gente teve, com a Pinacoteca, MAM, Museu da Língua Portuguesa, houve mais diálogo, com muito esforço da parte dos curadores de fazer valer as nossas abordagens, nossas metodologias de pesquisa…

Amazônia Real – Me pareceu que a mostra de arte indígena do Museu de Arte Moderna em 2021 era grande, não?

Daiara – Não. Era uma sala bem menor. A primeira mostra de arte indígena grande, mas que não teve uma curadoria indígena propriamente, foi a ¡Mira! (Mostra de Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas), em Belo Horizonte. Depois, teve essa curadoria que chamou bastante atenção, feita pela Sandra (Benites), no MAR, no Rio, Dha Guata Porã (em 2017). Aí, depois, teve a da Naine Terena, na Pinacoteca, a Véxhoa: Nós Sabemos (2020). Mas todas essas exposições nunca estavam no espaço principal. Eram espaços anexos, menores. Poderia ter sido, mas não foi. Uma lástima, era uma exposição histórica, poderia ter tido mais impacto ainda do que teve. A Pinacoteca é uma instituição da história da arte brasileira que é muito marcada por essas imagéticas coloniais, dos viajantes, e existe uma postura política da Pinacoteca em abrir esse espaço para uma exposição indígena. Mas, no entanto, ela não quis fazer disso o tema central, foi numa salinha menor. O (ciclo) Histórias Brasileiras do Masp é um projeto que já tem vários anos, não é o primeiro, e também não é a primeira vez que se desenvolve o Histórias Indígenas com curadorias indigenistas. O Masp é uma novidade; no entanto, precisa enfrentar o desafio de trabalhar com os parentes de outras referências de tempo, principalmente um esforço de estar falando com pessoas que são agentes de cultura, que produzem cultura, arte, mas que não vão ter os padrões de um pintor que está no esquema urbano, do circuito urbano estabelecido. São criações que você vai ter que encomendar para esse artista produzir, e dar um jeito de trazer aquilo lá da aldeia, e depois devolver. Tem um custo a mais. E também tem toda a complexidade do diálogo, que vai variar de acordo com o povo.

Amazônia Real – O público em geral não tem ainda uma familiaridade com a produção contemporânea de artistas indígenas, é algo muito recente. Lá na Bienal dos 500 anos isso começou a se articular, mas ainda muito em cima da arte dos pintores viajantes…

Daiara – O mote “arte indígena contemporânea” foi forjado e articulado pelo Jaider Esbell. Mais como uma provocação mesmo. Eu não gosto, nunca gostei (desse conceito). Inclusive reclamei muito com ele. É uma provocação em relação ao tempo. Mas a gente vai falar de contemporaneidade como, se os povos indígenas sempre fizeram parte da contemporaneidade? Faz parte dessa provocação, mas nós sempre fomos contemporâneos, nós sempre estivemos aqui; a gente não deixa de existir em nenhum momento, né? E a nossa arte, ela é profundamente tradicional, ela também compõe uma produção que existe para além de ser indígena, que pertence ao povo, que presencia na tradição, que constitui parte de uma história. Então essa ideia da contemporaneidade como oposição ao tradicional me incomoda profundamente. Na cabeça do não-indígena, o contemporâneo moderno é o atual, existe essa coisa da fragmentação do tempo. Nossa luta e a nossa existência e a nossa percepção de mundo são contínuas, entendeu?

Amazônia Real – É muito comum ouvir alguém, face a obras da recente produção indígena, apontar nelas elementos de surrealismo, fazer pontes com escolas pré-existentes, artistas como Gustav Klimt…

Daiara – Isso vai da capacidade de linguagem e de visão de cada um. É o que a gente chama de cosmovisão. E existe a epistemologia do ‘branco’, a epistemologia ocidental, que é eurocentrada. Que bebe de várias relações de poder, que vende o processo colonialista, e que é racista, misógina, etc, etc, etc. Essa é a cultura do ‘branco’, essa cultura que as pessoas aprendem na escola. É como o que aconteceu agora no Museu da República (em Brasília). Eu fiz uma tela, A Queda do céu e a mãe de todas as lutas, que é de certa forma uma Pietà (obra de Michelangelo). É uma mulher segurando o céu, que é um corpo masculino com cabeça de pássaro. É um céu que cai, e a terra que sustenta esse céu é descaradamente, assumidamente, claro que tem relação visual com essa referência que é a Pietà. No entanto, quem sabe ler o nome da obra, A Queda do Céu e a Mãe de Todas as Lutas, entende que a referência central não é a Pietà, não é o cristianismo. Trata do pensamento, porque é baseada no livro A queda do Céu, do Davi Kopenawa Yanomami. A mãe de todas as lutas é o mote da Marcha das mulheres Indígenas no Brasil. Então existe uma provocação de se tecer outras relações de leituras para essa obra. Eu acho que é ali que está o jogo que alguns tentam, que tentamos, fazer com essas releituras das artes ocidentais. Acho que tanto o Jaider quanto o Denilson Baniwa têm várias obras que vão nesse sentido, de se fazer releituras para provocar, (criar) outras contextualizações para se ler tanto a arte europeia, arte ocidental, arte do branco como quiser chamar, quanto a arte indígena.

Amazônia Real – O artista Jean-Michel Basquiat, que era um artista negro norte-americano e também ativista, fazia isso em relação à obra do Michelangelo. Ao refazer um tríptico de Michelangelo, relia dentro de uma perspectiva da cultura de rua uma obra clássica, e propunha ali um diálogo de como um homem negro urbano via aquela questão.

Daiara – A questão é que não é o Michelangelo, mas sim um homem negro. Então, a mesma coisa vale para nós. A questão não é se é abstrato, figurativo. Se é gráfico, se é construtivista. A gente parte de outras referências culturais. Falo da hori.

Amazônia Real – Referências, inclusive, muito mais antigas.

Daiara – Muito mais antigas. Esse tipo de visão para nós não é nem um pouco moderna. Na verdade, vocês chegaram atrasados, nessa possibilidade de ler e expressar as visões do mundo.

Amazônia Real – Muito do trabalho que os artistas indígenas desenvolvem tem a ver com visões, muitas vezes você fala sobre o efeito do tabaco, do uso do rapé, de um estado de não consciência. Há também as visões da ayahuasca. Isso faz parte do conceito indígena da arte?

Daiara – Então, não dá para dizer porque não existe uma palavra para arte dentro do nosso pensamento. Eles não têm o sistema de arte, esse conceito de arte como a gente pensa falando português ou inglês ou francês, pensando em termos europeus. Esse é um conceito de arte forjado ao longo de séculos, séculos e milênios. O mais próximo que eu achei até agora para definir, na língua do povo Tukano, é hori, que é a miração. Porque hori nomeia aquilo que é chamado de grafismo, as expressões gráficas, os desenhos, seja a pintura da cerâmicas, as pinturas corporais da estrutura das casas, as cestarias, os trançados, os petróglifos nas pedras dos rios: tudo aquilo é hori. E o hori não designa somente o desenho.

Amazônia Real – O que mais o hori abrange?

Daiara – Eles não desenham apenas aquilo que é visto, mas também o que não é ao mesmo tempo. Pode ser essa visão espiritual, da medicina, essa visão do sonho também. Pode ser essa visão da imaginação, uma visão que sai além do olhar. Para mim, essa conversa surgiu lá daquela primeira exposição Dja Guata Porã. Denilson (Baniwa, curador, designer, comunicador) perguntou para mim que palavra eu teria para arte. “Olha, para vocês, Baniwa, eu não sei, mas para nós Tukano, talvez hori né?”. Para os Huni Kuin [povo indígena do Acre, também conhecido como Kaxinawá] é outro nome, kene, que também significa miração. Cada povo vai dar um nome distinto, porque cada povo, cada civilização, cada pensamento, tem uma relação distinta com a visualidade e os processos que ela envolve. Então a gente não tem uma palavra para arte, mas uma palavra que dá conta de um entendimento, uma visão que o Ocidente não tem. E que pode ser muito mais complexa, porque não fica no campo da superficialidade da estética da arte, da aparência da arte, nem sequer da poética, não é uma correlação poética, não é uma relação estética. Qualquer leitura que você coloca por esse viés já virá violentar a nossa relação indígena de mundo em relação a nossa visualidade. Então, hori é hori. E dentro de hori existem leituras e escritas e diálogos que atravessam essas visões de mundo.

![Daiara Tukano - Bo’éda Hori amarelo, da série Bo’éda (arco-íris) [from the series Bo’éda (arco-íris)], 2021_foto Ana Pigosso_Millan](https://esquerdanews.com/wp-content/uploads/2023/02/Daiara-Tukano-Boeda-Hori-amarelo-da-serie-Boeda-arco-iris-from-the-series-Boeda-arco-iris-2021_foto-Ana-Pigosso_Millan-1504x855-1.jpg) Daiara Tukano – Bo’éda Hori amarelo, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)

Daiara Tukano – Bo’éda Hori amarelo, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)![Daiara Tukano - Bo’éda Hori verde, da série Bo’éda (arco-íris) [from the series Bo’éda (arco-íris)], 2021_foto Ana Pigosso_Millan](https://esquerdanews.com/wp-content/uploads/2023/02/Daiara-Tukano-Boeda-Hori-verde-da-serie-Boeda-arco-iris-from-the-series-Boeda-arco-iris-2021_foto-Ana-Pigosso_Millan-1504x855-1.jpg) Daiara Tukano – Bo’éda Hori verde, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)

Daiara Tukano – Bo’éda Hori verde, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)![Daiara Tukano - Bo’éda Hori azul, da série Bo’éda (arco-íris) [from the series Bo’éda (arco-íris)], 2021 Foto- Ana Pigosso](https://esquerdanews.com/wp-content/uploads/2023/02/Daiara-Tukano-Boeda-Hori-azul-da-serie-Boeda-arco-iris-from-the-series-Boeda-arco-iris-2021-Foto-Ana-Pigosso-1504x855-1.jpg) Daiara Tukano – Bo’éda Hori azul, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)

Daiara Tukano – Bo’éda Hori azul, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)![Daiara Tukano - Bo’éda Hori aqua, da série Bo’éda (arco-íris) [from the series Bo’éda (arco-íris)], 2021_foto Ana Pigosso_Millan](https://esquerdanews.com/wp-content/uploads/2023/02/Daiara-Tukano-Boeda-Hori-aqua-da-serie-Boeda-arco-iris-from-the-series-Boeda-arco-iris-2021_foto-Ana-Pigosso_Millan-1504x855-1.jpg) Daiara Tukano – Bo’éda Hori aqua, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)

Daiara Tukano – Bo’éda Hori aqua, da série Bo’éda (arco-íris) (Foto: Ana Pigosso)

Amazônia Real – Mas quando você se encontra no circuito da arte estabelecido, uma grande galeria de São Paulo, como agora, você ainda persegue esse mesmo objetivo? Quando você fala em atitude decolonial, trata-se de um ativismo, de você estar dentro de um princípio de ativismo. Mas você é uma artista independente e contra-colonial, mas não é só ativista, certo?

Daiara – Quem começou com esse papo de galeria foram os meninos, eu nem queria… Agora, me vejo obrigada a explicar isso também. A gente vai levando esse trabalho… O motivo pelo qual entrei nesse negócio de mostrar os meus desenhos foi realmente para poder levar adiante uma discussão, um debate, um diálogo sobre a importância de nossas culturas, sobre a importância do nosso pensamento, de nossas cosmovisões, e mostrar para os nossos parentes que também é possível a gente usar nossas linguagens de várias maneiras criativas. Mas sempre valorizar a nossa cultura. Na região onde o meu povo está, a gente passou por um processo de genocídio muito forte. É uma região no Alto Rio Negro que, no início do século 20, bem no comecinho, começaram a se construir internatos católicos para onde as crianças eram levadas pequenininhas, com 4 anos de idade, e eram proibidas de falar a língua, todas as nossas cerimônias foram proibidas, as malocas foram queimadas. Um processo de genocídio cultural muito forte. Hoje, são poucas as famílias, as pessoas, que mantiveram algum conhecimento de prática, das histórias e das práticas e dessa fé mesmo, dessa visão do mundo, e uma das poucas é a minha família. Meu pai passou por esses internatos, meu avô também. Lutaram. Meu avô viveu 110 anos, mas carregou sua cultura até o último minuto. Ele fez a própria reza de despedida da alma dele, deitado na rede. E tudo que ele aprendeu com o seu bisavô ele trouxe para nossas famílias. Então, o meu trabalho é para manter aquele conhecimento vivo, inclusive provocando os meus irmãos mais novos. “Olha, eu tô falando dessa história. Tô falando aqui, esse grafismo, esse hori, é relativa a tal e tal história”. Para provocar e valorizar. E mostrar que existem caminhos. Que, além de ser valorizados por nós, que também toquem o coração das pessoas em volta, que nem precisam entender profundamente. Tocar forte as pessoas. A exposição na Galeria Millan vai nessa direção. Porque, dentro desse sistema da arte, de mercado, há um poder. Grandes instituições têm o poder de levar esse debate adiante. O fenômeno da arte indígena contemporânea, entre aspas, ele é um fenômeno mundial hoje. Estamos no momento em que está se valorizando cada vez mais essas abordagens narrativas de visualidades, das expressões de leituras de mundo originárias. Em todos os continentes isso está em evidência.

Amazônia Real – A presença do Jaider lá na Bienal de Veneza, acho que era uma confirmação disso também, né?

Daiara – Eu não quero falar do Jaider. Eu digo isso por causa do que tenho visto. Por exemplo: na Austrália. Eu acho que a Austrália foi o primeiro país em que a gente começou a ter uma revolução dessa arte. Os trabalhos dos povos originários começaram a chamar muita atenção e a ser extremamente valorizados dentro do mercado e se tornar um caminho de fortalecimento cultural e territorial. É a mesma coisa na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos principalmente. Que são países que ainda são muito marcados também por essa coisa do racismo estrutural interno. Então, a gente deve avançar com esses caminhos da arte para poder chegar aos museus, aos livros de história, a um material didático escolar, à escola, para levar expressões de nossa história, nossa territorialidade, nossa identidade. Construir respeito pela representatividade tá dentro desse processo.

Amazônia Real – Então, você considera que a posse de ministros indígenas no novo governo brasileiro é uma conquista progressiva?

Daiara – Sim, é resultado da luta do movimento indígena. Aliás, não tem nada que tenha sido dado para nós. Nossos direitos constituintes, constitucionais, foram conquistados por nós, e foi a pressão que fizemos que nos trouxe até aqui. Isso vem desde o início do século 20, e agora estamos chegando ao segundo terço do século 21 e conseguimos pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas, o que demonstra que, a partir desse momento, o Estado brasileiro não terá mais argumento administrativo, do Executivo, para se omitir diante do genocídio dos povos indígenas. Porque inclusive quando tinha SPI (Serviço de Proteção aos Índios), quando tinha Funai dentro do Ministério da Justiça, a norma era a omissão. O que faz a diferença com o Ministério dos Povos Indígenas é que é gerido por pessoas indígenas que vêm do movimento. É uma diferença enorme, porque dentro do movimento essas pessoas sempre tiveram que se desdobrar para criar políticas internas para tentar sobreviver, tentar algum meio de ter suas dinâmicas próprias de saúde, educação e proteção territorial, porque o que a gente viveu até hoje foi uma ausência muito forte do Estado, de ausência e omissão.

Tem pessoas ali que são diretamente envolvidas com esse processo de resistência, pessoas que conhecem o luto, a luta, que têm esse sentimento da importância da proteção do território fundamental, essa é a grande mudança que a gente tem hoje. E eu acho que é uma relação semelhante também com a dos artistas indígenas, que também têm essa relação territorial, principalmente. Não apenas o território da terra indígena demarcada ou a demarcar, mas principalmente o território do pensamento. Porque os dois territórios são inalienáveis, são interdependentes; o território físico, ele só existe e consegue ser demarcado quando existe um reconhecimento do território cultural.

Amazônia Real – E como se demarca um território cultural?

Daiara – Na Funai, para você demarcar terra indígena você tem mil relatórios explicando porque a terra daquele tamanho possui todas as seleções para a existência de uma cultura viva, né? Então a gente tem que ter, sim, esse compromisso de continuar desenvolvendo essa cultura de todas as formas, desde as mais tradicionais até aquelas que são as que dialogam mais com as tecnologias mais recentes. Das tecnologias mais antigas até as tecnologias mais recentes; não vou nem usar essa palavra tradicional porque eu acho que tudo isso é tradicional. Mas é continuar praticando, é a nossa maneira de ser indígena, de ser como nós mesmos, e é isso que é contra a colonialidade. A contra-colonialidade é a gente afirmar a nossa identidade. Nessa prática, nesse ato da afirmação de nossa identidade, nessa complexidade, dizemos que existimos enquanto povo, enquanto uma civilização, enquanto uma ciência, enquanto o pensamento, enquanto território. E isso coloca em xeque toda essa teoria de que a gente não existe. A gente tem que ser agora.

Amazônia Real – Você usou uma palavra, mais atrás, que era provocação. A sua obra, pelo que vejo, também tem forte esse componente da provocação. Na 34ª Bienal, havia uma obra sua que era uma espécie de manto Tupinambá, com um espelho nos olhos que refletia os espectadores.

Daiara – O nome dessa obra, Kahtiri Ēõrõ – Espelho da vida, evoca diretamente essa questão. Eu não sou Tupinambá. Durante uma viagem, estávamos, eu e Jaider, num museu lá na Bélgica, no Museu Etnográfico de Bruxelas, e a gente encontrou um desses mantos. É um dos poucos que existem. É incrível. Jaider ficou muito tocado, foi muito forte para nós. Esses são os objetos mais antigos, que estão exilados do Brasil há 500 anos. Eles foram os primeiros levados no esbulho, e é um esbulho muito complexo. Ele só existe até hoje por conta desse esbulho. Aqui no Brasil não tem mais. Mas eles estão lá guardados. Nós tomamos o rapé, rezamos, a gente dialogou com aquele manto. Ficamos muito tocados. O pior de tudo é que eles nem estão em países que colonizaram a gente, é tipo um Gabinete de Curiosidades. E aí, quando teve a exposição Véxoa, na Pinacoteca, o Jaider tinha combinado de fazer uma ativação junto com a Meriná, que era a avó Macuxi espiritual dele (Bernaldina José Pedro). Só que ela faleceu de Covid-19. Então ele estava num luto muito profundo, não queria entrar sozinho. “Minha mãe morreu, preciso de uma mulher, você vai entrar comigo, se arrume para entrar comigo”. Isso menos de duas semanas antes. Eu pensei: tenho que inventar alguma coisa.

Amazônia Real – E como você se preparou para isso?

Daiara – Aí eu liguei para o Babau, que é cacique Tupinambá lá na Serra do Padeiro (Reginaldo Ferreira da Silva, líder indígena, mais conhecido como Cacique Babau), irmão de Célia, que também tem um manto, ele sim tem um manto. “Olha Babau, pensei em fazer uma plumária, a gente encontrou com o manto, mas o meu terá um detalhe, um espelho”. Tem um espelho porque a ideia é que… Na Pinacoteca, você tem quadros do descobrimento do Brasil (tela A Providência guia Cabral, de Eliseu Visconti), da Fundação de São Paulo, tem Antropofagia (tela de Tarsila do Amaral, de 1929), e a primeira coisa que você vê lá é a Moema (escultura de Rodolpho Bernardelli). Ali estão todos os estereótipos visuais do Romantismo brasileiro que dizem que índio bom é índio morto ou ajoelhado na frente de uma cruz. Para quem é indígena, entrar num museu como a Pinacoteca e ver aquilo tudo… É agressão atrás de agressão, é uma barbárie visual. Então, ter um ato de fazer com que esse manto entre pela porta da frente do museu Vivo, e não saudando, mas assim tipo rezando na frente de toda essa História. Era essa a ativação. Que era o momento simbólico para a provocação. E o espelho no rosto da obra era do tipo que deixa tudo pequenininho. Na frente de todas aquelas artes, ele as tornava menores porque durante séculos foram elas que nos fizeram menores. Se é para entrar nesse campo das institucionalidades, para entrar nessa brincadeira de jogos do poder, esse ato dessa obra reflete isso: “Nosso tamanho é maior daquilo que vocês pensam, nós somos muito maiores, seus racistas, colonizadores”.

Amazônia Real – Então a sua obra foi feita exclusivamente para a mostra da Pinacoteca?

Daiara – Eu costurei aquilo como as minhas próprias mãos, furei todos os dedos aqui da mão, vestimos e depois a peça foi para a Bienal. Já estava pronta, né? É interessante que essa obra acabou nascendo dessa relação com Jaider, naquela viagem ele construiu a Carta ao Velho Mundo, que o Pompidou comprou, e também foi quando nasceu esse manto, que é tudo isso: uma resposta aos museus, a essa relação colonial, etnográfica, essa curiosidade do exótico, essa coisa exotizante do olhar do branco sobre todas as outras culturas que não são européias. Porque é assim; a gente fala “O Ocidente”, mas o Ocidente é só aquela bolinha, né? O resto do mundo, tirando os Estados Unidos e Europa, seria o quê? É o resto, são todas as culturas que são diminuídas pelo racismo deles, na verdade todas as africanas, asiáticas, e até as próprias europeias, né? Porque o Ocidente é tão pequeno que a Europa extrapola esse Ocidente também. Eles têm que dizer Europa Oriental para excluir mais pessoas que, culturalmente, são diferentes, não são considerados a nata daquela cultura. Esse manto tem tudo isso, além de trazer essa provocação, não é um espelho para cultivar o ego, mas para diminuir mesmo. Da gente se olhar no espelho e ver que nós somos menores, o mundo é maior à nossa volta. Eu espero que nos ajude a ver.

Amazônia Real – Isso me lembra uma advertência que havia nos vidros retrovisores dos automóveis: objetos no espelho estão mais próximos do que aparentam. Tem a situação dos Yanomami, que é tão gritante, e no entanto há muita gente que ainda pergunta: “Mas como que acontece uma coisa dessas e ninguém percebeu”?

Daiara – Não é que ninguém perceba. Quando a gente fala de cinco séculos de resistência, eu estou falando disso, as pessoas são criadas para estar dentro de uma cultura que se omite, que pratica esse tipo de violência descaradamente, e corrobora o tempo inteiro para que isso aconteça, seja pela omissão, pela falta de conteúdo, de informação a respeito disso na escola, nas mídias, na formação profissional. É como quando a gente vai andar na rua e, ainda hoje, tem que ouvir que índio não pode usar o celular, que a gente não pode usar óculos, que índio é sujo e preguiçoso. O Brasil é extremamente racista contra os povos indígenas. Não importa se tu tem um diploma superior, uma graduação, se tu fala tantas línguas, se tu tá trabalhando, pagando suas próprias contas, seu imposto: o fato de você ser indígena sempre vai levar algum imbecil a te perguntar se você come gente. E a gente não ouve isso poucas vezes por ano. Eu como curadora da exposição lá do Museu da Língua Portuguesa, fui lá perguntar para os mediadores como as coisas iam. Eles são indígenas. Inclusive Guarani aqui de São Paulo. E aí, pessoal, como é que é como é que tá a mediação? “As crianças estão perguntando, e a primeira pergunta é se a gente come gente”. Eu, quando estava dando aula na escola e meus alunos me perguntavam isso, eu respondia: “Olha, isso não. Mas eu adoro pipoca, você sabia que pipoca é uma invenção dos indígenas? Você sabia que o chocolate, o tomate, são invenções indígenas? Então se você gosta de pipoca, chocolate, gosta de pizza, você tá comendo comidas indígenas? Aprende a valorizar isso, e não faz mais esse tipo de perguntas”. O racismo é muito presente, e as pessoas não percebem. A gente precisa realmente se articular, a gente está no meio de uma guerra que tem mais de 500 anos, ela é uma guerra que envolve a vida de muita gente sim, mas é a vida de pessoas indígenas. Porque não tem nenhum não indígena que tá sendo assassinado, que tá morrendo por ser racista, né? A gente não tá matando ninguém. Tá tentando sobreviver. O caso dos Yanomami é apenas um dos 305 casos que a gente tem no Brasil. É um povo de recente contato, tem menos de 50 anos, e desde que teve o contato começou a viver essa tragédia de extermínio. Que é o que pode ser lido na Queda do Céu, escrito pelo Davi Kopenawa. Sem falar de toda a sequência de violência de doenças. O que leva a situação do povo Yanomami a ser escandalosa é que está sendo noticiada agora.

Amazônia Real – A súbita comoção em torno do caso Yanomami pode mudar a postura da sociedade?

Daiara – Nós esperamos que a veiculação dessas realidades não seja apenas momentânea, que ela não seja apenas um momento de atender a uma necessidade política. Essa situação de genocídio é real em vários povos, né? A gente tem o caso dos povos do Vale do Javari, no Amazonas; tem no Mato Grosso do Sul; tem vários povos isolados do Maranhão. Muitas comunidades estão em situação de retomada, precisando de reconhecimento porque senão elas ficam na beira da estrada sem acesso a nenhum tipo de política pública. Nem saúde, nem educação, nem segurança. No sul do Brasil , no Sudeste, no Nordeste. Então essa situação é urgente faz muito tempo. Ela é urgente desde o momento em que o Brasil enquanto Estado começou a vender essas terras sem levar em consideração que tinha gente que morava lá e que essas pessoas precisavam de um lugar para viver. A negação de nossa existência, ela é de responsabilidade de toda a sociedade brasileira. No caso dos Yanomami, é gravíssimo, porque você tinha o Estado, os prefeitos, o governador e até o presidente coniventes com essa exploração. Não apenas um presidente, mas vários presidentes que foram conviventes com essa exploração do garimpo e legal, com a ausência de qualquer fiscalização em cima daquele território. Quando não tem fiscalização em cima do território. Acontece qualquer tipo de coisa. Quantas crianças tragadas pelas dragas do garimpo? Mais centenas de pessoas morrendo intoxicadas. A gente do movimento indígena não uma semana que a gente não sabe de algum caso muito muito muito escandaloso, homicídio, de assassinato de estupro de crianças, mulheres idosas sendo estupradas por conta desse ódio contra o nosso povo. Então, todas as linhas de frente são necessárias e eu acredito que a linha da cultura também é uma linha de frente fundamental. A gente precisa se educar para poder ter um respeito muito e permitir que a nossa família continue.

Amazônia Real – Há diversas frentes de afirmação das culturas indígenas, como no caso do audiovisual da Região Norte, que tem revelado muitos novos cineastas, não?

Daiara – Sim. Desde o projeto Vídeo nas Aldeias, criado pelo Vincent Carelli, e agora já há gerações de novos cineastas e comunicadores independentes que bebem dessas experiências. As primeiras iniciativas dentro dessa geração da internet estão frutificando, novos comunicadores, influencers. Que estão ali assimilando, dominando todas essas mídias e redes sociais para levar essas mensagens adiante. E isso não é só no Brasil. Eu adoro acompanhar no YouTube, por exemplo, as músicas indígenas do Canadá. São coisas do ritmo, da estética, composições distintas, coisas que são tão diversas que você reconhece que aquilo vem de outro povo. Que pode estar lá na outra ponta do continente ou até então até em outro continente, mas a gente ainda assim se reconhece entre parentes. É então isso é muito legal, muito, muito legal.

Para garantir a defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, a agência de jornalismo independente e investigativa Amazônia Real não recebe recursos públicos, não recebe recursos de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com crime ambiental, trabalho escravo, violação dos direitos humanos e violência contra a mulher. É uma questão de coerência. Por isso, é muito importante as doações das leitoras e dos leitores para produzirmos mais reportagens sobre a realidade da Amazônia. Agradecemos o apoio de todas e todos. Doe aqui.

Republique nossos conteúdos: Os textos, fotografias e vídeos produzidos pela equipe da agência Amazônia Real estão licenciados com uma Licença Creative Commons – Atribuição 4.0 Internacional e podem ser republicados na mídia: jornais impressos, revistas, sites, blogs, livros didáticos e de literatura; com o crédito do autor e da agência Amazônia Real. Fotografias cedidas ou produzidas por outros veículos e organizações não atendem a essa licença.

[give_form id=”2985″]