A história contemporânea da Amazônia segue dois marcos. Sem considerá-los, ninguém poderá entender o que acontece na região. O primeiro deles, por ordem cronológica, tem dois desdobramentos. Começou na segunda metade da década de 1950. Foi quando pela primeira vez a Amazônia foi integrada por terra ao restante do país, inicialmente através das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, seguidas de outras estradas de porte semelhante, como a Transamazônica.

Esse marco foi arrematado duas décadas depois, quando os militares, no poder pelo período mais longo de todas as suas constantes intervenções na vida política brasileira, decidiram acelerar a ocupação desencadeada pelas estradas. O lema era categórico: “integrar para não entregar”.

Uma longa tradição de raciocínio geopolítico muito forte, sobretudo na caserna, garantia que a Amazônia era objeto, desde o início da presença europeia, de uma cobiça internacional profunda, persistente e ameaçadora. Essa ameaça só não se consumou porque o colonizador português mostrou sua valentia (além de sagacidade) na defesa (e expansão) das fronteiras amazônicas. Esse sentimento foi repassado ao nativo.

Tais qualidades deixaram de ser suficientes para assegurar a soberania nacional sobre a mais extensa e rica fronteira do país. Os “espaços vazios” constituíam o ponto frágil da vigilância e da defesa da integridade territorial.

Era preciso que cidadãos nacionais ocupassem esses espaços, atraídos pelas promessas de enriquecimento e intensamente apoiados pelo governo (inclusive através de colaboração financeira do erário, que subsidiou e superou em volume o capital privado investido). A Amazônia precisava deixar sua condição de reserva e passar a produzir. Em dólar, de preferência.

Essa contingência se impôs quando de outro marco da sua história: a primeira crise do petróleo, de 1973. O mundo se redefiniu para se adaptar ao novo custo da energia. Em nenhum lugar do mundo há mais energia contida na natureza do que na Amazônia. Em seus rios caudalosos, no seu subsolo, nas suas árvores, nas suas chuvas, no seu sol. Um dos lugares-chave da nova divisão internacional do mundo passou a ser a Amazônia.

Ela tem uma das maiores fábricas de alumínio do planeta (e o alumínio é o bem industrial que mais consome energia), a maior fábrica de alumina, algumas das principais plantas minerais, a quarta e a sexta maiores hidrelétricas da Terra.

Quase todos os bens produzidos, na forma primária de commodities ou de semielaborados são remetidos para o exterior. As empresas que os produzem contam com participação acionária de algumas das principais multinacionais. A Amazônia, internacionalizada desde a sua origem (foram os espanhóis que lhe deram esse nome) e nacionalizada só recentemente, já sob o Império, nunca foi tão internacionalizada quanto agora. E nunca tão integrada à economia nacional. Ao contrário do que pensavam os militares no poder, uma coisa levou à outra, ao invés de impedi-la.

Os estrangeiros parecem ter aprendido que é mais cômodo e mais rentável explorar as riquezas da Amazônia sob um governo local do que abrindo filial colonial da metrópole no além-mar, como aconteceu na África e na Ásia. Os relatos sobre tentativas de intervenção estrangeira direta não resistem a um exame mais apurado. Quase sempre, são mera especulação.

Diz a lenda (revestida de verdade histórica nos manuais de ocasião, muito caros aos nacionalistas) que, no século XIX, a poderosa Inglaterra só não anexou a Amazônia porque Eduardo Angelim, o principal líder da cabanagem, a maior insurreição popular da história brasileira (irrompida em 1835 e só extinta em 1840), rejeitou as propostas insinuantes de autonomia de um representante britânico, colocando-o para correr.

Documentos oficiais ingleses, aos quais só recentemente se teve acesso, revelaram que o próprio governo brasileiro, na época chefiado pelo regente paulista Diogo Feijó (em nome do imperador Pedro II, ainda (“de menor”), autorizou a Inglaterra a invadir secretamente a convulsionada província para reprimir os rebeldes. A tarefa estava além das possibilidades das tropas brasileiras, empenhadas em combater outra grave insurreição, a dos Farrapos, no outro extremo do país, o Rio Grande do Sul (estes, sim, queriam se libertar do Brasil).

Navios da armada inglesa (a mais poderosa da época) estiveram em Belém e seu comandante concluiu que dominaria tudo com apenas 150 fuzileiros navais. Se quisesse fazer da Amazônia uma nova Índia, era o momento. Feitos os cálculos, sua majestade verificou que lucraria mais mantendo a nacionalidade brasileira. Ao invés de tropa, mandou seu banco e financiou o início da exploração da borracha. O Banco do Brasil levou quase um século para se instalar na região, depois de criado, em 1808, coma fuga da corte portuguesa para o Rio de Janeiro.

O ministro das relações exteriores da Inglaterra, lorde Palmerston, instruído pelo embaixador britânico no Rio de Janeiro, não aceitou a proposta de Feijó para a invasão secreta, a repressão e a pacificação da província distante, que seria devolvida então ao governo imperial. Apresentou várias justificativas relacionadas à legalidade e à autodeterminação dos povos, mas, na verdade, tinha em mente números.

A Inglaterra ganhou muito dinheiro comprando e financiando a borracha amazônica. E, depois, quando constatada a inviabilidade de aumentar a sua produção na escala exigida pelo início da industrialização em massa, partiu para o sucedâneo asiático, a partir de sementes coletadas no Pará. Tudo dentro da lei. Sem contrabando, ao contrário do que proclama outra lenda compensatória (compensações, é o que tem sido reservado à Amazônia no banquete das commodities – e que a Amazônia aceita como se fosse o maná dos céus).

A “pacificação” da província rebelde, que o governo imperial acabou por assumir em 1836, foi mais sangrenta do que os motins políticos do ano anterior. Depois de cinco anos de conflagração, 20% da população da Amazônia morrera, com maior ênfase na fase da “pacificação”. Se fosse hoje, seriam mais de dois milhões de mortos. Há algo semelhante na história do Brasil? Não é tão frequente nem na belicosa história da humanidade.

Histórias de pé quebrado sobre a “cobiça internacional” da literatura geopolítica têm servido de habeas corpus ao saque dos recursos amazônicos, inclusive humanos, praticado pelos nacionais – além dos estrangeiros, of course. Possibilitam até a pilhagem internacional, sem chamar a atenção da opinião pública, condicionada a achar que internacionalização é sinônimo de invasão armada. O capital é mais eficiente e simulado.

Foi assim que o governo federal conseguiu criar o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia). Dizia-se que os Estados Unidos aproveitariam uma manobra militar conjunta na vizinha (ex-colônia inglesa) Guiana. O Brasil foi convidado para a operação, semelhante à que se realiza no Atlântico Sul, sob patrocínio americano, e não aceitou.

Preferia configurar a história da invasão em marcha. Como em outros casos, a nação cobiçosa estaria procurando se aproveitar do conceito de “soberania limitada”, ao qual a Amazônia estaria sujeita por ser patrimônio da humanidade.

Assim, o Sivam, mesmo custando dois bilhões de dólares, não passou por concorrência pública. Era mais uma ação de emergência pela defesa da ameaçada segurança nacional na Amazônia, alvo da insaciável cobiça internacional. A dispensa de licitação criou um dos escândalos que abalou a administração do presidente Fernando Henrique Cardoso.

De lá para cá as exportações amazônicas cresceram muito mais do que o próprio Brasil ou qualquer das outras regiões geográficas, a participação acionária de empresas estrangeiras se expandiu e os vínculos ao mercado mundial foram reforçados. Há menos “espaços vazios”, não só porque a população cresceu a uma taxa superior à da média nacional, como porque os pioneiros que abrem essas frentes foram responsáveis pelo maior desmatamento de toda história da humanidade: em meio século puseram abaixo área equivalente a três vezes o tamanho do Estado de São Paulo, que concen tra um terço da riqueza nacional.

Ou seja: integrada, para não ser entregue aos piratas estrangeiros (ou aos “marines” americanos), a Amazônia paga aos seus protetores um preço. O de deixar de ser Amazônia. É assim, pagando taxa extorsiva pela proteção, como a dos milicianos nas grandes cidades, que se torna, finalmente, Brasil.

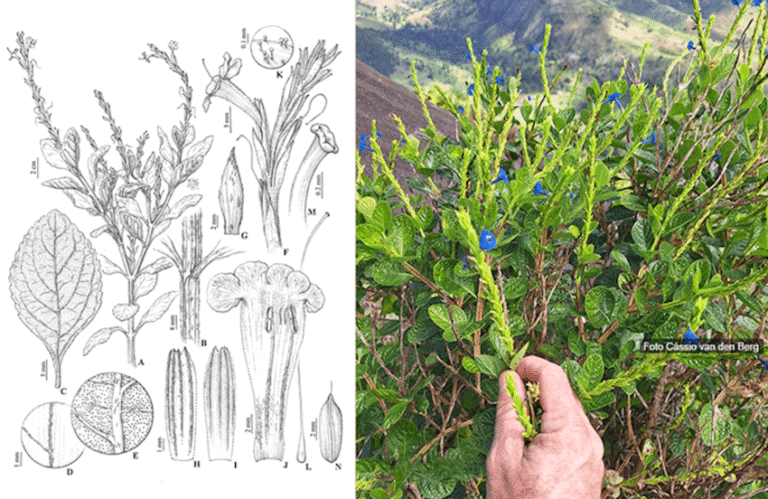

A imagem que abre este artigo mostra bombeiros do PrevFogo/Ibama no combate às queimadas na Terra Indígena do Xingu (Foto: João Stangherlin/Ibama/ Set 2024).

As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.

Ver post do Autor